导语

回想,十五年前,一场灾难,举国哀痛,抹不去的是伤痛;

展望,一支队伍,跨越山河,大爱无疆,放不下的是牵挂。

这支队伍便是奔赴汶川支教的南医大研究生支教团。李芸霞,作为研支团的一员,支教期间不怕吃苦,甘愿奉献,践行志愿精神,在川西北大地上书写着自己的青春答卷。下面,让我听听她和汶川的故事——《汶川,我们再见》。

朗读者

李芸霞,开云(中国)官方网站2023级研究生,南京医科大学二十四届研究生支教团成员

朗读原文

你

是地处祖国西部的一个小县城

是藏羌汉三族人民的聚集地

2008年5月12日14时28分04秒

一声巨响

山崩地裂

山河改观

震级高达8.0

一时间

山河呜咽大地悲泣

悲伤的泪水汇流成河

倒塌的屋舍无尽的悲怆

万人无家可归

一声声汽笛

长鸣警报

诉说着你对这方土地人民的悲情

我

是来自江苏大地的一名大学生

是践行南丁格尔精神的一名护生

2022年7月16日

一张车票

送走毕业的狂欢

迎来一年不长时间的支教生活

因为热爱所以义无反顾

踊跃参与地方疫情支援2次

热心志愿服务26回

传递志愿精神

以己之力助力西部发展

365天

与928名孩子共赴未来

挥洒的汗水热忱的付出

托举起一个个美好的希望

这悠悠的岷江

这层层叠叠的山脉

这山间的笑声

在我生命的旅途中回荡

你

是来自四川省阿坝藏族羌族自治州的汶川县

我

是来自南京医科大学研究生支教团的志愿者

初次听说你还是15年前

初次了解你已是15年后

在你的小学里

我光荣的成为一名支教老师

你的孩子问我

老师,生命是啥子?(四川话)

我将护理学生必修的急救技能教给他们

(1001 1002 1003……)

(01 02 03……)

(老师的同学运用心肺复苏在地铁站成功挽救了他人的生命)

你的孩子告诉我

生命是脆弱且坚强只有一次的(四川话)

面对自然灾害

生命是脆弱的也是坚强的

这份坚强

是你的人民相信光亮

是社会各界汇聚希望

是党和政府斗志昂扬

你的孩子问我

老师,周末可不可以来我家耍?(四川话)

我走进云端非遗的羌族文化

感受丰富多彩的当地习俗

品尝甜美多汁的汶川三宝

这是你文化传承的生命力

你站在废墟上重建家乡

农村电商蓬勃发展

乡村旅游翻新篇章

你把“乡村振兴”写成了一篇大文章

你的孩子问我

老师,我们还会再见吗?

我们还会再见吗

汶川

我和你还会再见吗

我站在你的土地上

推开窗 眼前群山环绕

闭上眼 心中热情拥抱

是你向我展示曾经的伤

却又告诉我生命可以如此坚强

15年前的灾难

在你身上留下一道伤

15年后的今天

透过这道伤

我开始读懂中国

读懂中华民族“同舟共济 患难与共”的制度优势

读懂“青山一道同风雨”的家国情怀

此刻

我即将与你说再见

我要将你的故事讲给大山外的人听

让更多的人知道你走近你帮助你

将优质教育资源医疗资源输入西部

也让你蓬勃的生命力感染他们

无论我身在何处

风吹过关山日暮

我始终能够感受到你的气息

这就是同根同源的血脉呼应

这就是中华民族一脉传承的精神特质

这样我们就是再见

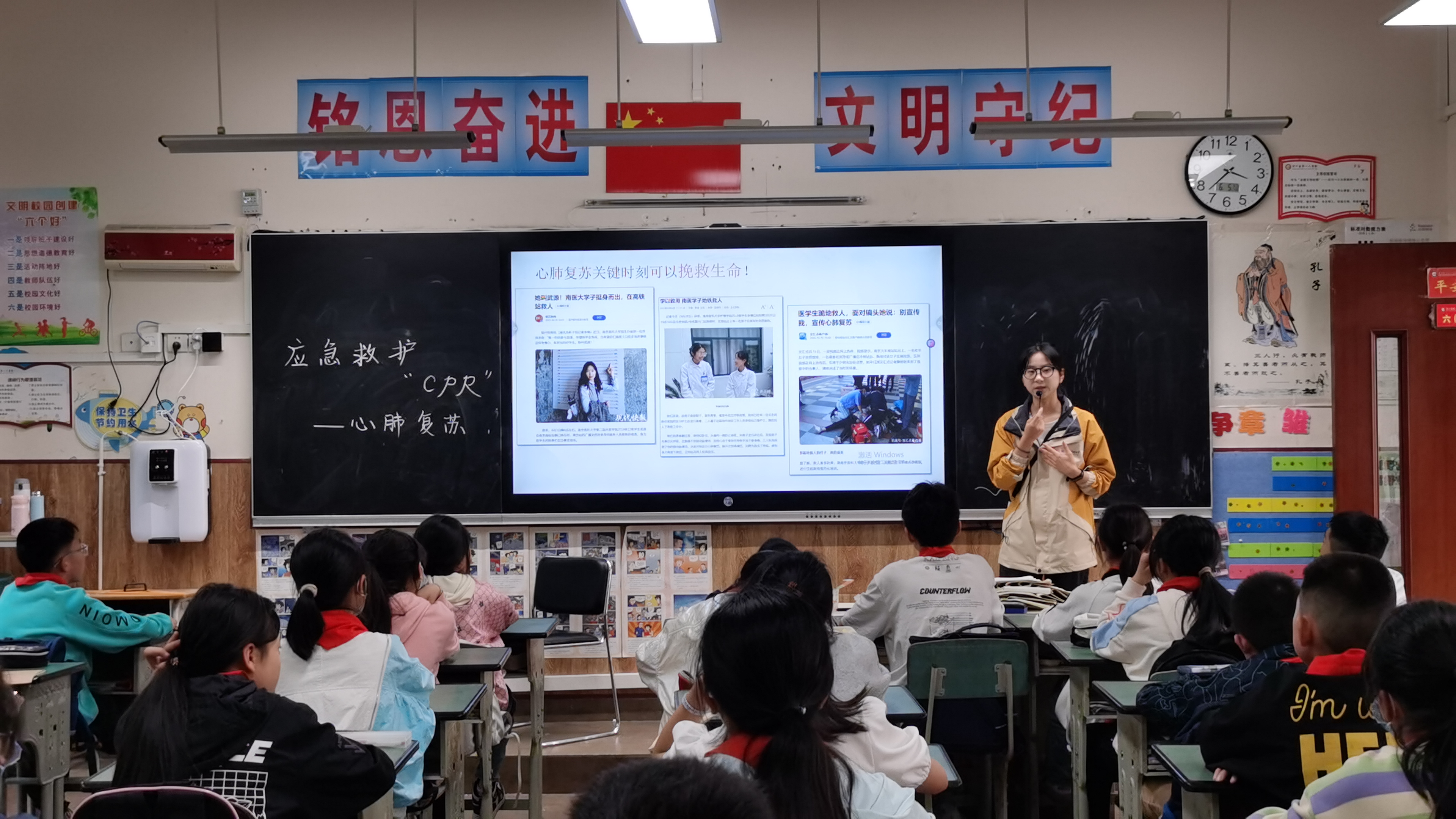

李芸霞在汶川县第一小学校为六年级三班学生开展“心肺复苏”急救知识培训

结语

支教,从来不是一件轻松的事,前往这座经受过苦难的小城,更是艰难的决定。作为研究生支教团的一员,她选择放弃自己的舒适生活,到偏远地区的学校去支教,这种无私的奉献精神是值得我们称赞和钦佩的。她经历了艰苦的条件和挑战,但始终无私奉献,用自己的知识和经验影响着学生们的成长,引导他们积极面对未来。支教过程中,她关注学生的身心健康,传递南丁格尔精神。正如她的支教信念——用爱陪伴,静待花开。他们如山间的炯炯晨光一般,静静照亮这些独一无二的花朵。淳朴友善的当地人,知恩图报的孩子们,认真奉献的老师,抚平了这片大地的伤痛。

汶川这片土地,吹起了来自南京的青春之风。

(文字:李芸霞 郑宇;图片:李芸霞;审核:苏益民 张晓路)